Studio Cortelli

Articoli di approfondimento

Gestione di impresa

Costi fissi, costi variabili e punto di pareggio: dalla contabilità analitica all'analisi aziendale

Questo

articolo vuole offrire una breve panoramica sulla distinzione tra costi

fissi e costi variabili, in quanto è un aspetto molto importante che

ogni imprenditore dovrebbe sempre avere bene presente.

Sebbene

si tratti di un concetto che fa parte della contabilità industriale e

quindi pensato per le aziende che producono beni, in cui vi sono una serie

di costi specificatamente afferenti ad un prodotto, la sua progettazione,

l'organizzazione della produzione, l'utilizzo dei macchinari, la

pubblicizzazione, ecc., questa distinzione risulta estremamente

importante, in forma semplificata, anche per la aziende commerciali.

L'analisi

dei costi fissi e variabili può infatti effettuarsi, oltre che su un

singolo prodotto nell'ambito di una vera e propria contabilità

industriale, anche sull'azienda

nella sua interezza, o ad esempio per valutare la redditività

di filiali, stabilimenti e punti vendita.

Prima

di tutto occorre afferrare il concetto-base, pensato per un singolo

prodotto. Poi , in altro articolo, cercheremo di traslare questo concetto

anche sull'azienda

o su parte di essa.

Nell'ambito

della contabilità industriale, diventa fondamentale conoscere i fattori

che incidono sul costo di produzione di un

prodotto per poterne poi determinare il prezzo di vendita.

Supponiamo

ad esempio di volere produrre una scrivania, avremo un costo per la

progettazione ed il design, un costo per l'impostazione del lavoro, un

altro costo per l'utilizzo dei macchinari, quindi il costo del materiale,

il tempo dei dipendenti, infine la pubblicità per fare conoscere il

prodotto.

Alcuni

di questi costi sono fissi, ossia sono gli stessi

indipendentemente dal fatto che produciamo una sola scrivania o un milione

di scrivanie. Altri costi invece sono variabili, ossia sono

correlati al numero di pezzi prodotti. Il costo di progettazione sarà ad

esempio un costo fisso. Il costo dei materiali impiegati sarà invece un

costo variabile, ossia direttamente proporzionale al numero di pezzi

prodotti. Se produciamo una scrivania spenderemo ad esempio 100 Euro

di materiale, se ne produciamo 10 ne spenderemo 1.000, se ne produciamo

100 ne spenderemo 10.000, e così via.

Per

semplificare, immaginiamo che abbiamo un solo costo fisso, la

progettazione, ed un solo costo variabile, il materiale impiegato. Se ogni

scrivania ci costa 100 Euro di costi variabili (materiale), il prezzo di

vendita oltre i 100 Euro (importo che occorre per coprire i costi

variabili) serve per coprire i costi fissi (progettazione) e solo una

volta coperti tutti i costi fissi avremo finalmente un risultato

positivo.

Ipotizziamo

che i costi fissi ammontino a 2.000 Euro. Se vendiamo 40 scrivanie a 150

Euro l'una avremo 50 Euro (150-100 di costi variabili) da destinare in

primis alla copertura dei costi fissi. Tecnicamente questo importo prende

il nome di margine di contribuzione unitario.

Facciamo un semplice calcolo, 50 Euro * 40 scrivanie vendute fa 2.000

Euro, che servono esattamente a coprire i costi fissi. Si avrà quindi un pareggio.

Se invece avessimo venduto solo 30 scrivanie, sempre a 150 Euro, avremo

avuto (50*30=1.500) una perdita di 500 Euro, perché i ricavi di vendita

non avrebbero coperto l'insieme dei costi fissi + costi variabili. Se

invece avessimo venduto 50 scrivanie avremmo avuto (50*50=2.500) un utile

di 500 Euro, che residuavano dopo la copertura dei costi fissi + costi

variabili.

Il

punto di pareggio, in questo caso la vendita di 40 scrivanie per un totale

di 6.000 Euro, prende anche il nome di break even point, che

tecnicamente indica appunto il punto di pareggio, al di sotto del

quale si ha una perdita ed al di sopra del quale si ha un utile.

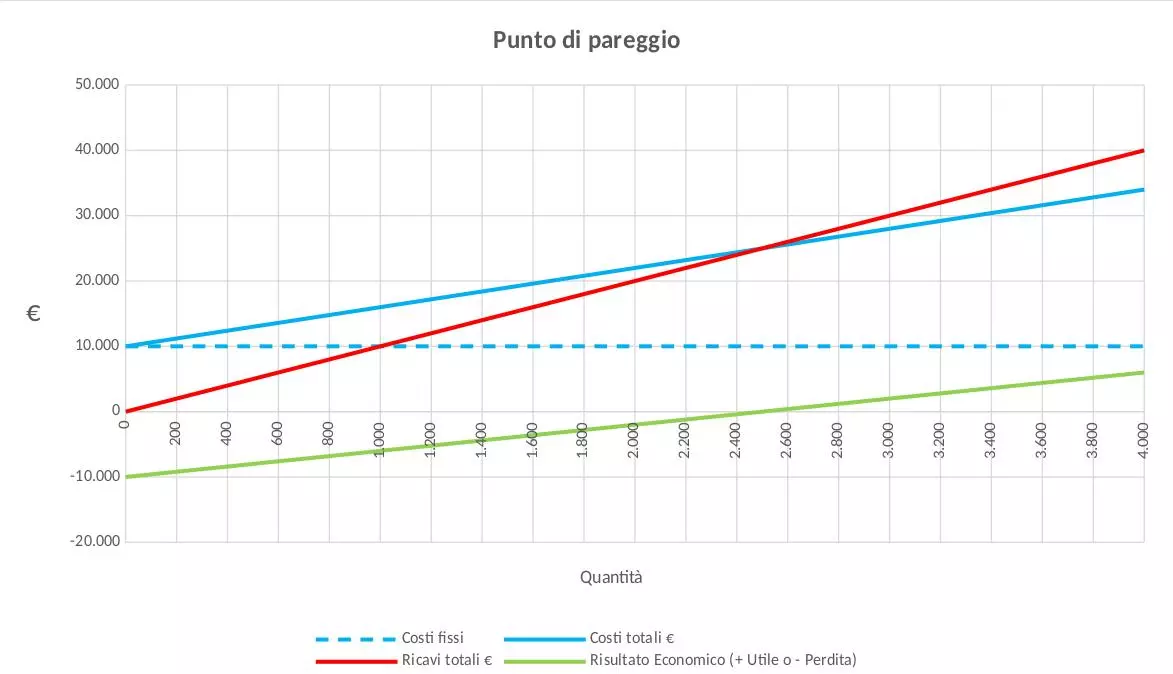

Per

spiegare meglio il concetto, ecco un semplice diagramma del punto di

pareggio. In questo caso è stato ipotizzato un articolo venduto a 10

Euro, con costi variabili di 6 Euro per ogni pezzo prodotto. I rimanenti 4

Euro, che costituiscono il margine di contribuzione unitario, devono

riuscire a copire i costi fissi, che sono stati ipotizzati in 10.000 Euro.

Ne consegue che occorrono 2.500 pezzi venduti per arrivare al punto di

pareggio (break even point). Sotto i 2.500 pezzi saremo in perdita, sopra

i 2.500 pezzi saremo in utile.

Il diagramma dimostra proprio questo, una diagonale che parte da zero,

quella rossa, con un'inclinazione maggiore che rappresenta i ricavi,

una diagonale che parte più in alto, quella azzurra, ossia dopo la

soglia dei costi fissi con un'inclinazione più moderata, che rappresenta i

costi (quelli fissi costituiti dall'altezza di partenza, quelli

variabili costituiti dall'inclinazione della diagonale). Laddove le

due diagonali si incrociano c'è il punto di pareggio e quindi, nello

spazio tra le due diagonali, avremo a sinistra l'area di perdita, a destra

l'area di utile (l'andamento del risultato da perdita a utile è

rappresentato dalla linea verde).

Come

accennato in apertura, questo calcolo non è tuttavia limitato alle sole

imprese industriali, ma può risultare molto utile anche nell'impostazione

della gestione di qualsiasi azienda, ne ho parlato più approfonditamente

in questo altro articolo.